2025年、ガンダムシリーズの系譜に新たな風を吹き込んだTVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』。

そのオープニングを飾るのは、孤独と希望、選択と運命を歌い上げた米津玄師の書き下ろし楽曲「Plazma」です。

本記事では、この主題歌がどのように作品とシンクロし、なぜ“ただのタイアップ”を超えた存在となったのかを徹底解説。

楽曲の制作背景、歌詞の深読み、映像との連動演出、そしてファンの反響や限定ガンプラに至るまで、あらゆる角度から「Plazma」の魅力に迫ります。

あなたも読み終える頃には、きっとこの曲が“聴く主題歌”ではなく“体験する主題歌”だったと気づくはずです。

この記事を読むとわかること

- 『Plazma』の制作背景と米津玄師の起用理由

- アニメと主題歌が描く“もしも”のテーマの共鳴

- ファンの反響やガンプラなどの関連展開も網羅

Plazmaの基本情報とアーティスト米津玄師について

2025年1月に放送が開始された、完全新作のオリジナルガンダム作品『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』。

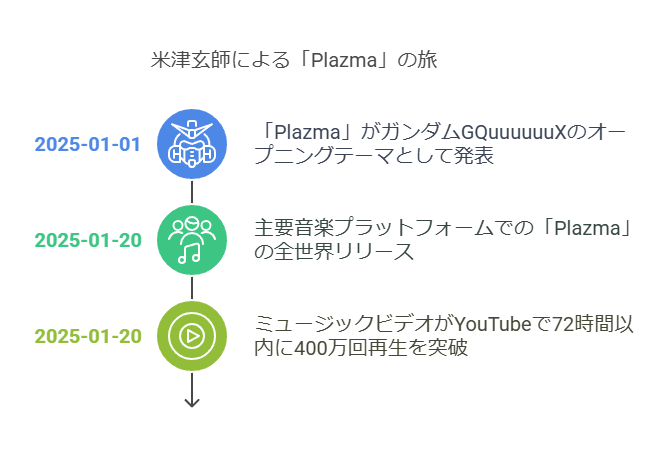

本作のオープニングテーマに選ばれたのは、シンガーソングライター・米津玄師による新曲「Plazma(プラズマ)」です。

発表当初から各方面で大きな注目を集め、アニメの世界観と楽曲の親和性の高さ、そして米津玄師らしい文学的な歌詞が話題を呼んでいます。

Plazmaの配信日・バージョン・制作陣

「Plazma」は、2025年1月20日(月)午前0時より、SpotifyやApple Musicをはじめとする主要音楽配信サービスにて全世界同時リリースされました。

リリース形態はデジタル配信限定で、現在CDやアナログ盤でのリリース予定は発表されていません(2025年4月現在)。

配信版には、フルサイズに加えて、TVアニメ放送用に編集されたTVサイズもあり、アニメの映像との緻密なリンクが魅力の一つです。

作詞・作曲・編曲はいずれも米津玄師本人が担当し、彼の音楽的統一感と表現力が全編にわたって発揮された楽曲となっています。

ミキシングには小森雅仁氏、マスタリングにはテッド・ジェンセン(米国)が参加するなど、制作陣にも一切の妥協がありません。

米津玄師のプロフィールとアニメタイアップ歴

米津玄師は、1980年代生まれのアーティストとして異例の幅広い世代から支持を集める稀有な存在です。

2009年にボカロP「ハチ」としてキャリアをスタートし、2012年からは本名名義で活動を本格化。

「Lemon」「馬と鹿」「KICK BACK」などで社会現象を起こし、日本の音楽シーンにおける金字塔的な存在となっています。

アニメ主題歌の分野では、『僕のヒーローアカデミア』「ピースサイン」、『チェンソーマン』「KICK BACK」など数々の名曲を担当し、いずれも高い評価を受けています。

独自の文学性を持つ歌詞と、映像メディアとの高い親和性を両立させることができるアーティストとして、国内外のアニメプロデューサーからも厚い信頼を得ています。

PlazmaのジャケットアートとMV制作スタッフ

「Plazma」のジャケットビジュアルは、米津玄師自身が描き下ろしたアートワークによるもの。

中央には、主人公アマテ・ユズリハとニャアンが並び立つ構図が描かれ、彼らの「運命的な出会いと選択」がビジュアルでも象徴的に表現されています。

色彩は青と紫を基調とし、プラズマの揺らめきのようなタッチが幻想的な雰囲気を演出。これはアニメの舞台設定と見事に呼応しています。

ミュージックビデオ(MV)は、実写とアニメーションを融合させた実験的な映像作品で、監督は映像作家・柳沢翔(やなぎさわしょう)氏が務めました。

MVでは、米津玄師が登場するシーンとアニメカットが交互に展開され、楽曲の持つ内面性と物語性を視覚的に深掘りしています。

YouTubeでのMV公開から72時間で400万再生を突破し、ファンの間では「アニメと音楽の最高の融合」と称賛されています。

Plazmaの歌詞が描く世界観とアニメとのシンクロ

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の物語と、米津玄師が手がけた主題歌「Plazma」は、表層的なタイアップにとどまらず、物語の構造や感情の起伏と驚くほど高い精度でシンクロしています。

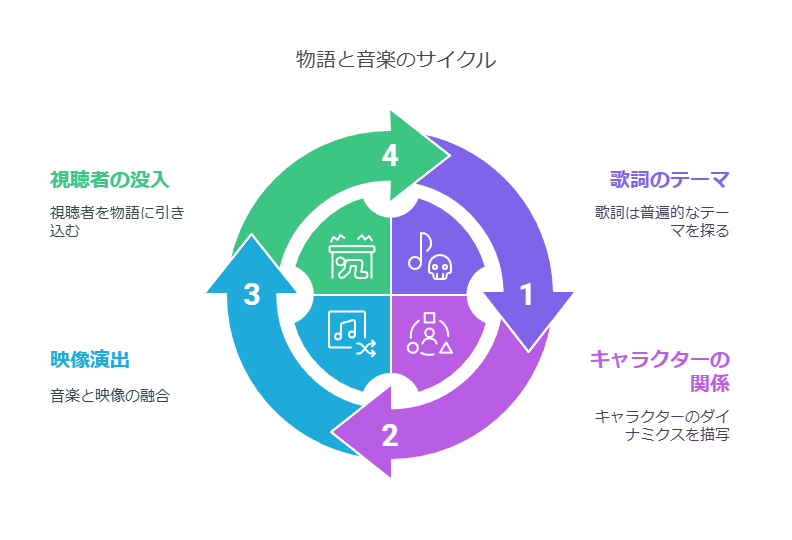

「Plazma」の歌詞は、過去と未来の選択、喪失と出会いという普遍的なテーマを内包し、視聴者の内面にまで語りかけてくる構成となっています。

本楽曲は、アニメが描くドラマの「音楽的脚本」として機能し、聴く者を物語世界の“内側”に引き込む強い力を持っています。

「もしも」の選択がもたらす運命と歌詞の解釈

冒頭の歌詞に登場する「もしもあの改札の前で 立ち止まらず歩いていれば」というフレーズは、人生の分岐点における一瞬の選択を象徴しています。

それは偶然のようでいて、どこか必然だったかのように思える「運命の導き」に触れる哲学的な問いかけです。

アマテ・ユズリハがニャアンと出会い、戦争と決闘の狭間に引き込まれていく物語は、この「もしも」によって始まり、「もしも」を繰り返すことで展開していきます。

この歌詞は、アニメの主題である「自らの意志で運命を選び取る」ことの暗喩であり、作品の核に深く根ざしています。

アマテとニャアンの関係と歌詞のリンク性

「声にならぬ声を抱えて、僕らは進んでいく」という歌詞は、言葉にならない痛みと、共に歩む決意を描いています。

これは、家族を失った少女ニャアンと、軍を捨てた青年アマテの間に生まれる“理解と再生”の物語に、あまりにもよく重なります。

二人は過去の傷に囚われながらも、未来に目を向けようとする対等な存在であり、互いが互いの「光」と「影」を担うような関係にあります。

特に印象的なのが、「光はいつも誰かの影の上に降る」という一節。

このフレーズは、ニャアンという存在が、アマテにとっての“救済”であると同時に、“罪の証明”でもあるという、複雑な心理を内包しています。

楽曲と映像の構成美:OP映像との連動演出

「Plazma」が使われているオープニング映像は、映像演出と音楽がまるで一つの生命体のように呼吸を合わせています。

イントロでは都市の廃墟に佇むアマテの後ろ姿が静かに描かれ、曲が進行するごとに色彩が鮮やかになり、カット割りが細かくなっていきます。

サビに突入した瞬間、ガンダムGQuuuuuuXが起動し、ビートとともに戦闘シーンが展開される演出は鳥肌ものです。

絵コンテは鶴巻和哉監督が手がけ、アクション・心理描写・象徴性の三層構造を意識したカット構成となっており、音楽の感情曲線と映像のリズムが完璧に融合しています。

1秒ごとに意味を持たせた映像と音楽の融合美は、「Plazma」が単なる主題歌ではなく、“映像作品の心臓部”として機能していることを証明しています。

Plazmaへのファンの反応とチャート実績

米津玄師が手がけたオープニングテーマ「Plazma」は、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』と同時に爆発的な注目を集め、国内外のリスナーの心を一瞬で掴みました。

その衝撃と共鳴は、音楽配信サービスの数値にとどまらず、SNS上の共感、YouTubeのコメント欄、ライブ会場の熱気といったあらゆる場面に現れています。

“作品の一部”から“作品そのもの”へと昇華された主題歌――それが「Plazma」の現在地です。

SNSやYouTubeでの評価・コメント傾向

配信開始直後、「#Plazma」「#GQuuuuuuX」「#米津玄師」がX(旧Twitter)で同時トレンド入りを果たし、ファンたちによる感想・考察が連日飛び交いました。

「もしもあの改札で…」という歌詞に共感する投稿が爆発的に拡散され、「自分の人生にも重なる」と語る人が続出。

YouTubeに公開されたMVには、公開72時間で400万回再生を記録。コメント欄は英語、スペイン語、韓国語、中国語など多言語で埋め尽くされ、“言語を超えて刺さる歌詞と映像”という評価が広がっています。

特に海外ファンの間では、「米津玄師の作品が世界レベルで通じることが証明された」といったコメントが目立ち、グローバルアーティストとしての地位を強固にしました。

オリコン・Billboard・Spotifyのチャート成績

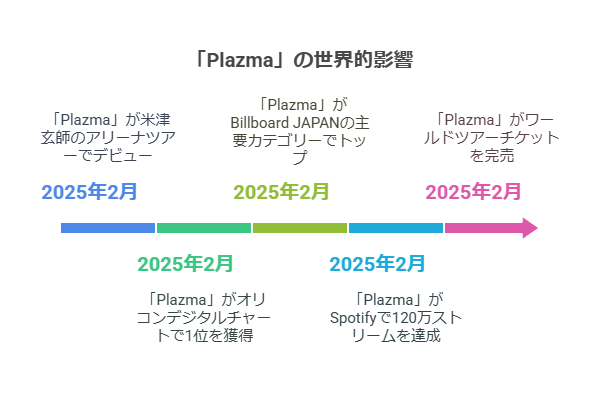

「Plazma」は、オリコン週間デジタルシングルランキングで初登場1位を獲得し、その後も3週連続でトップ3にランクイン。

Billboard JAPANでは「Hot 100」「Download Songs」「Streaming Songs」「Video Views」など、主要4部門でトップに入り、総合首位を維持するなど圧倒的な人気を誇ります。

Spotifyでも「日本TOP50」チャートで初登場2位→1位へと躍進。さらに、「グローバルバイラルチャート」にも日本楽曲としては異例のランクインを果たしました。

配信48時間で500万再生超、1週間で1,200万再生突破という数字は、今やJ-POPが世界に届く時代の象徴といえるでしょう。

ライブパフォーマンスと世界ツアーでの反響

2025年2月、米津玄師の全国アリーナツアー『JUNK』初日公演で初めて披露された「Plazma」は、まさに“感情を揺らす音の物語”そのものでした。

開幕直後の静寂からイントロが流れると観客の呼吸が止まり、サビで会場全体が震えるような歓声に包まれる――そんな“空気の変化”を生み出す演出がなされました。

ステージ演出では、アニメOPと同様に光と影のコントラストが使用され、映像とのシンクロ性をステージ上で再現。

また、世界ツアー『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK』では、ニューヨーク、ロンドン、ソウルなど全7都市で「Plazma」を中心に構成されたセットリストが予定されており、チケットは各都市で即完売。

アニメの世界観を“生で体感できる”楽曲として、世界中のファンの期待を一身に集めています。

Plazmaが提示する『GQuuuuuuX』のテーマと魅力

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、「戦争」という舞台装置を通して“個の選択”と“出会いの意味”を問いかける、極めてパーソナルなガンダム作品です。

そしてそのオープニングテーマ「Plazma」は、米津玄師がその核にある哲学を音楽で描き出した、まさに物語の“もう一つの脚本”といえる存在です。

ガンダムシリーズとしての文脈を踏まえながら、現代の感性で再構築されたこの世界観に、「Plazma」はどう響いているのか。ここでその融合性と拡張性を見ていきましょう。

ガンダムらしさと米津楽曲の融合性

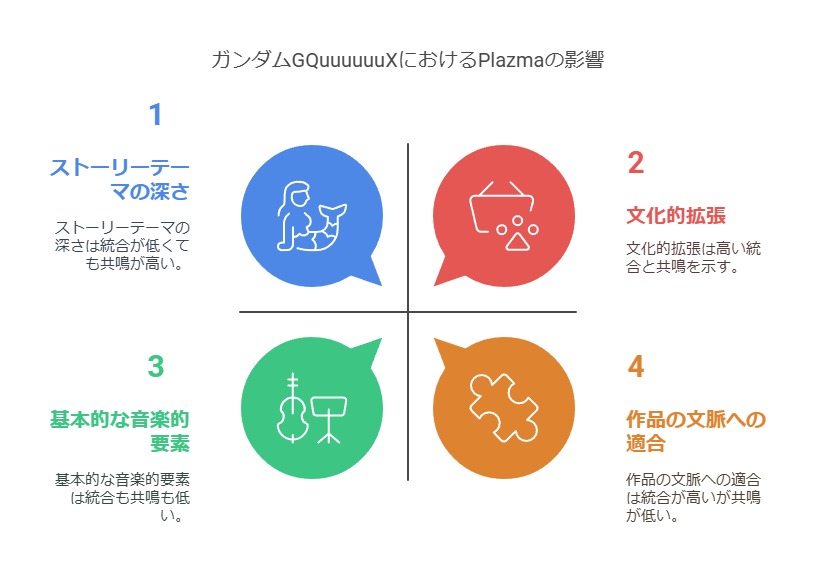

ガンダムシリーズが長年描いてきたのは、「戦争の悲惨さ」や「対話の可能性」といった大きなテーマと、それを生きる“個”の感情です。

「Plazma」は、その“個”の視点に深くフォーカスし、一人の心の揺れが、やがて世界を変えていくという連鎖を、音楽的に繊細に描いています。

楽曲構成には静と動のメリハリがあり、繊細な内省から一気に世界を揺るがす決意へとつながる展開は、戦闘と対話が交錯する『GQuuuuuuX』の文法そのもの。

また、電子音とオーケストレーションが交差する音作りは、「鉄と感情」の相克を抱えるガンダムシリーズの音的DNAを、米津玄師なりに再解釈したものといえるでしょう。

単なる主題歌の枠を超えて、作品の思想に肉薄する“解釈装置”として機能している点が、この楽曲の特異性です。

「Plazma」が象徴する今作のストーリーテーマ

『GQuuuuuuX』の核心にあるのは、「選ばなかった未来」への想像です。

歌詞に登場する「もしも、あの改札の前で…」というラインは、その象徴的なモチーフであり、アマテとニャアンの出会いによって無数の“可能性”が枝分かれしていく構造と響き合っています。

「Plazma」は、視聴者に“あなたはどちらを選ぶか?”という問いを静かに突きつけてくる楽曲なのです。

また、米津玄師自身が「誰かと出会うことで、自分が変化してしまうことを描いた」と語るように、楽曲の根幹には“他者との接触によって揺らぐ自己”というテーマが流れています。

それはガンダムという“兵器”が人間の手によってどう変わるかという命題とも、密接にリンクしています。

つまり「Plazma」は、機体の起動音ではなく、“人間の心の起動音”を奏でているのです。

ガンプラや限定商品などクロスメディア展開

「Plazma」はまた、作品の枠を超えてカルチャーとしての拡張も果たしています。

米津玄師描き下ろしのジャケットアートを用いた限定ガンプラ「GQuuuuuuX Plazma Edition」は、発売と同時に即完売となり、プレミアムアイテム化。

また、ジャケットアートとガンプラが一体となったアナログ盤BOXも限定リリースされ、音楽ファンとガンプラファン、双方のコミュニティで大きな話題を呼びました。

こうした展開は、単なる“物販”ではなく、アニメ×音楽×アート×模型という多層的な世界観構築として、コンテンツ産業全体への示唆を含んでいます。

「Plazma」は、いまや『GQuuuuuuX』という作品の“導線”であり“記憶装置”であり“アーカイブ”でもあるのです。

機動戦士Gundam GQuuuuuuX × Plazma総まとめ

音楽は、物語を“語る”手段でありながら、ときに“導く”存在にもなります。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のオープニングテーマ「Plazma」は、単なるタイアップソングではありません。

それは作品世界と感情の深層にまで入り込み、視聴体験そのものを変えてしまうほどの“感性のエンジン”です。

ここでは、この楽曲がなぜ人々の心を動かすのか、その本質に迫ります。

Plazmaを聴くべき理由と注目ポイント

米津玄師による「Plazma」は、音楽としての完成度はもちろんのこと、“人間の選択と揺らぎ”という繊細な主題を、歌詞とメロディで丁寧に描いた極めて文学的な作品です。

冒頭の「もしも〜」という仮定のフレーズに始まり、サビで高まり、余韻で静かに着地する構成は、まるで一遍の短編小説のよう。

さらにアニメ本編の映像と重ねて聴くことで、登場人物の“感情の温度”がより明確に伝わってきます。

「Plazma」は耳で聴くだけでなく、心の中で“観る”楽曲なのです。

映像とシンクロする瞬間の気持ちよさ、MVでの演出、さらには限定ガンプラなどの関連展開に触れることで、五感で作品世界に没入することができます。

アニメと主題歌の親和性から見る作品性の深み

『GQuuuuuuX』の物語は、戦争という巨大な装置を背景にしながらも、描いているのは“他者との出会い”と“自分の選び方”です。

「Plazma」は、その繊細で難解なテーマを、リスナーが“感覚的に理解できるかたち”で提示してくれます。

歌詞に込められた「もしも」という仮定は、アマテだけでなく、私たち自身にも向けられた問いかけです。

また、ガンダムというIPがこれまで積み重ねてきた“選択の物語”との整合性も極めて高く、ガンダムファンにとっても新しさと原点を感じられる構成です。

「Plazma」は、物語の“情緒的補完”ではなく、“思想的拡張”を担っている点において、主題歌の域を超えた存在感を放っています。

それはまさに、音楽が物語を“超えていく”瞬間であり、本作を唯一無二の体験へと昇華させている最大の要因なのです。

この記事のまとめ

- 米津玄師が手がける主題歌「Plazma」の詳細

- 歌詞とアニメの物語が深くシンクロ

- SNSやチャートでの高い評価を獲得

- ライブ演出やMVも世界観に完全連動

- 限定ガンプラなどクロスメディア展開も展開

- 音楽が作品の“もう一つの脚本”となる重要性

コメント